こんにちは!「どこで売ってる?どこで買える場所ぜんぶナビ」の管理人です。

お子さんの書道の宿題やコンクール準備で、急に「条幅紙(じょうふくし)」が必要になること、ありますよね。私自身も「条幅紙って、そもそもどこで売ってるの?」と焦った経験があります。

条幅紙とは何か、普通の半紙とどう違うのか、サイズ(半切)はどれを選べばいいのか…。特にホームセンターやイオンといった身近なお店での取り扱いは気になるところ。また、世界堂のような画材店にはあるのか、あるいは楽天などのネット通販で探すのが早いのか、迷ってしまいます。

さらに、JAの書道コンクール用や、初心者の練習用、清書用で値段がどう違うのかも知っておきたいポイントですよね。

この記事では、そんな「条幅紙 どこで売ってる」問題について、私が徹底的に調べた販売場所や選び方のポイントを、分かりやすくまとめていきます!

- 条幅紙が買える実店舗とオンラインショップ

- 「半紙」や「画仙紙」との違い

- 初心者向けの失敗しない選び方

- 練習用と清書用の価格相場

条幅紙はどこで売ってる?実店舗と通販

条幅紙(半切)は、一般的な文房具というより「書道用品」という専門分野のアイテムです。そのため、売ってる場所は少し限られてくる印象ですね。実店舗とネット通販、それぞれの特徴を見ていきましょう。

条幅紙はホームセンターやイオンにある?

まず、一番身近なホームセンター(カインズやコーナンなど)や、イオンなどの大型スーパーですが、専門的な「画仙紙」としての条幅紙の品揃えは、正直あまり期待できないかなと思います。

ただし、学童用の「書き初め用紙」として、練習用のものが置かれている可能性はあります。特に冬の書き初めシーズン(12月〜1月頃)には、特設コーナーができることもありますね。

もし見つかったとしても、種類は練習用に限られることが多いので、「清書用の上質な紙が欲しい」という場合には、他の場所を探すのが良さそうです。

世界堂など大型画材店での取り扱い

次に、世界堂のような大型画材店です。こういったお店は、専門的な画材を幅広く扱っているため、書道用品コーナーも充実していることが多いです。

実店舗のメリットは、実際に紙の厚さや質感を手で触れて確かめられること。特に紙質にこだわりたい場合は、画材店を覗いてみる価値は大きいですね。ただ、お店の規模によっては書道用品の取り扱いが少ない場合もあるので、行く前に電話などで確認してみると確実かもしれません。

確実な購入先は書道用品専門店

やはり一番確実なのは、地域の「書道用品専門店」や老舗の文房具店です。

こうした専門店なら、練習用から高級な清書用まで、さまざまな種類の条幅紙(半切)が揃っています。何より心強いのが、専門知識を持った店員さんに直接相談できること。

「JAのコンクールで使うんです」

「初めて条幅の練習をするんですが…」

といった具体的な目的を伝えれば、最適な紙を提案してもらえるはずです。これは初心者にとって、とても大きなメリットですよね。

ネット通販(楽天など)での探し方

「近所に専門店がない」「もっと色々な種類を比較したい」という場合に最強なのが、ネット通販です。

書道用品専門店のECサイト

「半紙屋e-shop」さんや「栗成(くりせい)」さん、「弘梅堂(こうばいどう)」さんなど、多くの書道用品専門店が独自のオンラインショップを持っています。メーカー直販のサイトもあり、品揃えは圧巻です。

特に「お試しセット」を販売しているお店も多く、色々な種類の紙を少しずつ試せるのは、ネット通販ならではの大きな魅力ですね。

楽天市場やYahoo!ショッピング

もちろん、楽天市場やYahoo!ショッピングといった大手ECモールでも、たくさんの条幅紙が販売されています。前述の専門店が出店しているケースも多いですね。

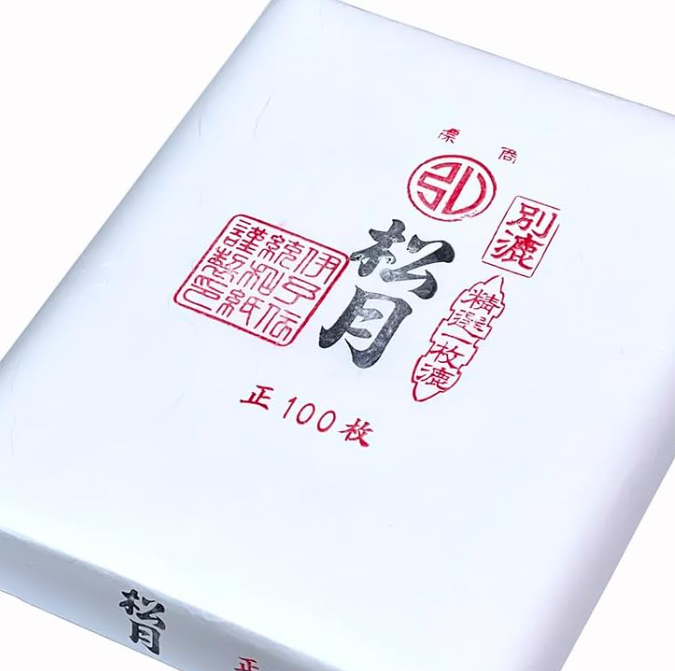

ECモールのメリットは、購入者レビューが豊富なこと。「野菊」や「看月」といった人気商品には多くのレビューが寄せられていて、「小学生のJA書道展の練習用に買いました」「滲みも少なく書きやすいです」といった具体的な感想は、選ぶ上でとても参考になります。

デメリットとしては、商品数が膨大すぎて、知識がないと「どれを選んでいいか分からない…」となりがちな点。次のセクションで解説する「選び方」をしっかり押さえてから探すのがおすすめです。

条幅紙とは?半紙との違いを解説

「条幅紙」と「半紙」、名前は似ていますが、実はまったくの別物です。特に初心者の方やお子さんのために探している方は、間違えないように注意が必要ですね。

「条幅(じょうふく)」とは、もともと掛け軸のような「縦長の形式」を指す言葉。そこから、書道展などに出す縦長の作品用紙を「条幅紙」と呼ぶようになったそうです。

一番の違いは、もちろん「サイズ」です。

- 条幅紙(半切):約35cm × 136cm(展覧会や書き初め用)

- 半紙:約24.3cm × 33.4cm(日々の練習やお習字用)

サイズが違うだけでなく、紙の特性も異なります。半紙は比較的薄手で滲みが少ないものが多いですが、条幅紙(画仙紙)は、厚みや滲み具合(後述します)の選択肢が非常に豊富で、価格帯も幅広いです。半紙では条幅作品の代用はできないので、用途に合った紙を選びましょう。

(ちなみに、半紙の売ってる場所については「半紙はどこで売ってる?」の記事でも詳しく解説していますので、よかったらどうぞ)

条幅紙のサイズ(半切)とは

ここで重要な用語が出てきました。「条幅紙」を探していると、必ず「半切(はんせつ)」という言葉を目にします。

これは紙の「サイズ規格」のことで、一般的に「条幅紙 = 半切サイズの紙」と考えてOKです。

サイズは約35cm × 136cm。これが展覧会や書き初めで使われる最もスタンダードな条幅紙のサイズなんですね。

また、条幅紙の多くは「画仙紙(がせんし)」という、書道や水墨画に使われる高級な和紙で作られています。ネットショップの商品名が「画仙紙 半切」となっているのは、このためです。

「条幅紙」で検索して見つからなくても、「半切 画仙紙」や「書道 半切」で検索すると、たくさんの商品が見つかりますよ。

(書き初め用紙のサイズや種類については「書き初め用紙はどこで売ってる?」の記事も参考にしてみてくださいね)

「条幅紙 どこで売ってる」の疑問解決

売ってる場所がわかったところで、次に「じゃあ、どれを買えばいいの?」という疑問が出てきますよね。特に初心者の方は、紙の種類が多すぎて迷ってしまうと思います。ここでは、選び方のポイントや用途別の疑問について解説しますね。

初心者向け、条幅紙(画仙紙)の選び方

条幅紙(画仙紙)選びで重要なのは、「滲み(にじみ)」と「厚さ」です。これが書き味に大きく影響するんです。

滲み:「生箋(きせん)」と「加工箋(かこうせん)」

画仙紙には、滲み止めの加工がされていない「生箋」と、加工が施された「加工箋」があります。

- 生箋(きせん):滲み止めなし。墨がよく広がり、かすれや濃淡が出やすい。上級者向け。

- 加工箋(かこうせん):滲み止めあり。滲みが少ないので、線がコントロールしやすい。

初心者の人や、お子さんの練習用としては、断然「加工箋」がおすすめです。滲みが少ない方が、文字の形を整えやすいですからね。

厚さ:「薄口」「中厚口」「厚口」

紙の厚さも書き味に影響します。薄いほどかすれが出やすく、厚いほど墨をたっぷり吸い込み、力強い線が出せます。

これも、初心者のうちは「中厚口」あたりが一番書きやすく、扱いやすいかなと思います。レビューで人気の「野菊」は「特厚口」で、シワになりにくくしっかり書けると評判ですね。

【初心者向けの選び方まとめ】

まずは「加工箋(滲み少なめ)」で「中厚口〜厚口」の、安価な「機械漉き(練習用)」から試してみるのが失敗しないコツです!

練習用と清書用の違いと価格相場

条幅紙は、大きく「練習用」と「清書用」に分かれます。これは主に紙の製法(作り方)の違いですね。

- 練習用(機械漉き):

機械で均質に作られた紙。安価でたくさん練習できるのがメリット。初心者や学童用に最適です。

- 清書用(手漉き):

職人さんが一枚ずつ手作業で作った紙。高価ですが、墨の表情(滲み・かすれ)が豊かに出ます。作品用・本番用です。

気になる価格相場ですが、これはもうピンキリです。「1反(いったん)=100枚」という単位で売られることが多いですが、目安としてはこんな感じです。

【価格相場の目安(1反100枚あたり)】

- 練習用(機械漉き):約 2,500円 〜 4,000円 程度

- 清書用(手漉き):約 7,000円 〜 15,000円以上(高いものは数万円!)

※あくまで目安です。厚みや製法によって価格は大きく変わります。

いきなり高い手漉き紙(生箋)を買うと、滲みすぎて扱いきれない…なんてことも。まずは安い機械漉きで練習して、慣れてきたら「手漉き風機械漉き」(練習用と清書用の中間のような紙)や、本物の手漉き紙にステップアップするのがおすすめです。

JA書道コンクール用の紙はどれ?

お子さんの「JA書道コンクール」のために条幅紙を探している保護者の方も多いと思います。これは条幅紙のすごく大きな需要の一つなんですね。

この需要に応えるため、市場には「JAコンクール用」と明記された商品がいくつも存在します。

- 「JA展用条幅紙 大空(おおぞら)」(20枚入)

- 「JA全国書道コンクール画仙紙 蛍雪(けいせつ)」(100枚入)

- 「画仙紙 立山箋(たてやません)」(JA展用)

こういった専用の紙を選ぶのが一番手っ取り早いかもしれません。

また、ネットのレビューを見ていると、練習用として人気の高い「野菊(のぎく)」という機械漉きの特厚口の紙を、JA書道展の練習用に使っている方が非常に多いようです。「厚手でシワになりにくく、滲みも適度で書きやすい」と高評価なので、練習用として検討する価値は高そうですね。

お試しセットはどこで買える?

ここまで読んで、「やっぱり色々試してみたい…」と思った方も多いはず。そんな時に便利なのが「お試しセット」です。

これは主に、オンラインの書道用品専門店(「半紙屋e-shop」さんなど)で販売されています。

- 機械漉きの練習用紙を数種類セットにしたもの

- 手漉きの高級紙を数枚ずつセットにしたもの

など、色々なパターンがあります。1反(100枚)買う前に、少量で自分の筆や墨との相性を確かめられるのは、本当にありがたいシステムですよね。

特に、清書用の高い紙を買う前には、こういったお試しセットで書き味をチェックするのが、失敗しない一番賢い方法かなと私は思います。

条幅紙はどこで売ってるかの総まとめ

さて、「条幅紙 どこで売ってる」問題について、販売場所から選び方まで詳しく見てきました。

【条幅紙の探し方・まとめ】

- すぐに欲しい・相談したい → 地域の書道用品専門店、または大型画材店(世界堂など)

- 安く買いたい・色々比較したい → ネット通販(楽天・Yahoo!・専門店EC)

- 身近な場所(ホームセンター・イオン) → 専門的な紙は望み薄。学童用の書き初め用紙ならあるかも。

【初心者さんの選び方・まとめ】

- まずは「半切(はんせつ)」サイズで探す。

- 安価な「練習用(機械漉き)」を選ぶ。

- 滲みが少ない「加工箋」で「中厚口〜厚口」を選ぶ。

- 迷ったらネットの「お試しセット」を活用する。

条幅紙は種類が多くて奥が深いですが、ポイントさえ押さえれば、自分の目的に合った一枚がきっと見つかるはずです。

この記事が、あなたの「条幅紙 どこで売ってる」の悩みを解決する手助けになれば幸いです!